カテゴリ:生徒

生徒会前役員のみなさん、ご苦労様でした!

先日、本部役員の交替が行われました。3年間におよぶ新型コロナ感染拡大のトンネルを抜け、今年は久しぶりに思う存分活躍することができた生徒会活動となりました。ただ、多くの制約受けてきたこの期間はあまりにも特別過ぎて、0からのスタート、暗中模索を余儀なくされた場面も多かったはずです。

それでも、エコキャップの回収など独自の目標を掲げ、奮闘努力を続けてくれました。最後の集合写真にこころよく応じてくれました。生徒会長、鈴木明輝君から最後のメッセージをご紹介します。

2年生進路ガイダンス ~進路指導部~

終業式を明日に控え、本日は『ハウス行事』と銘打ち、学年ごとに企画された内容にそった活動を行いました。進路決定までに1年を切った2学年の生徒は、進学指導部、就職指導部が用意した、進路ガイダンスを受けました。

1校時目には学年全員が至誠館に集まり、(株)さんぽうで専任講師を務める、今井勝先生から進路全般に概論をおお話ししていただきました。

2校時、3校時目は、就職志望者と進学志望者で会場を分け、分野別の講習を受けました。開講していただいたのは、大学・短期大学16校。専門学校20校。公務員、医療・看護・福祉、薬学、語学、スポーツ、情報ビジネス、理美容、観光、ブライダル他、40を超える会場を設けて、生徒たちは各自が希望する講座を受講しました。

今井先生は、これまで専門学校や大学で、多くの学生を相手に進路指導を経験されてきました。

「専門性の高い知識技術を学ぶ専門学校へ進むときは、自分の適性を考え慎重な判断をすることが大切」。

「最終的な進路を選びかねている人が大学へ進む傾向が強いようですが、最低限、学習意欲を持ち、学びたい分野がハッキリしている人が進むべきです。大学は、4年間の学びや体験の中で進路を決める場所でもあります」。

「就職であれ進学であれ、選考課題に面接があるときは、①志望動機、②自己PR、③高校生活をどの様に過ごしたかを明確かつ具体的に伝えられることが大切です」等、その豊富な経験から発せられる情報は、大切なことばかりでした。

就任式&新旧交代 ~生徒会本部役員~

生徒会本部の新役員の就任式が12月1日、新旧役員の交替が12月4日に行われています。前役員が21名構成だったのに対し、新役員は11名での出発となります。

就任式では、学校長より、「生徒会活動はクラブ活動に似ているかも知れませんが、役員に立候補してくれた人は、学校を良くしたいとか、みんなに喜んでもらいたいという意識を強く持った人だと思います。やるからにはぜひ、前年度に倣うばかりでなく、チーム一丸となって協力し合い、アイデアを出し合って頑張って欲しいと思います。前年度役員を凌ぐ活躍を期待しています」と就任を祝う言葉が送られました。また、新役員の名前が一人ひとり読み上げられ、信任状が手渡されました。

業務を引き継ぎ、生徒会長となった原颯汰君は、前役員へ感謝の言葉を伝え、新役員たちへ、「生徒会を通して様々なことを学ぶことができると思います。大変なことも多々あるでしょう。でも、遣り甲斐を感じて楽しみながら取り組める場面も沢山あると思います。公約達成に向けて、みんなでまとまって頑張って行きましょう」と就任の挨拶を述べました。

前会長鈴木明輝君から「常に努力を怠らないで下さい。難題にぶつかることもあると思います。しかし諦めない姿勢を貫けば、必ず突破口を見つけることができるはずです」と激励の言葉が送られました。3年生全員から送られたプレゼントには、気持ちが込められた手紙が添えられていました。さらに、新しい棚やファイルフォルダーなどの備品が寄贈されました。

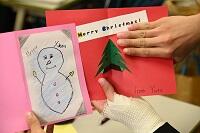

クリスマスカード ~1年生英会話~

欧米のクリスマスでは、親しい友達や家族にカードを送る習わしがあります。1年生の英会話の授業で、2時間をかけてXmas cardを作りました。

英会話の授業を担当するジェームズ先生はスコットランド、デーモン先生はニュージーランドの出身です。北半球、南半球で過ごす季節は違いますが、この季節盛んにカードの交換が行われています。

カードのやり取りをする習慣がほとんどない日本のクリスマスだからこそ、英会話の授業では、毎年『異文化体験』の一つとしてクリスマスカードを作成しています。

2人の先生から手ほどきを受けて出来上がったのは、2つ折りのカードの表紙にヒイラギや雪だるまなどクリスマスらしいイラストを描き、開くともみの木やハートの切り絵がポップアップする、楽しいものでした。海外では、やり取りだけを楽しむのではなく、見て楽しみ、部屋の壁やクリスマスツリーの周囲に飾る習慣もあるそうです。

カードには、“Merry Christmas”に、“Thank you for~”と感謝の言葉を添えて、大好きな友達、家族や先生宛てに送られます。

全校集会

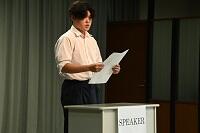

本日、12月の全校集会が開かれました。至真殿では、生徒会本部役員の新メンバーが紹介されました。

壇上に上がったのは、生徒会長に加え、副会長2名、本部役員8名、計11名の新役員でした。会長の原颯汰君が、「第20代生徒会会長に就任いたしました。これからよろしくお願いします」との挨拶に続き、各役員がマイクを持ち就任に際しての抱負をそれぞれ語ってくれました。

学校長からは、「選挙を経てみなさんの代表として、新しい本部役員が選出されました。前任の役員も、学校行事を始め多くの貢献をしてくれました。また、新しい役員を中心に、全校生徒のみなさんが、これからの1年間を大いに盛り上げて欲しいと思います。

先程行われた表彰についても、様々な部活動が学校の代表として活躍し、栄冠を勝ち取ってくれています。この様な生徒たちの頑張りがあることも心に留めて、自分自身の活動の励みにして下さい」と講話が伝えられました。

続けて、「師走に入り、来週には試験、再来週には冬休みと、年の瀬が近づいてきます。今年も様々なことにチャレンジしてきたつもりなのですが、振り返る一年はあっという間で大変短く感じます」と語り、自身の同窓会について触れました。30年の時を経て旧友の顔が判別できなかったこと、数名の訃報に残念な気持ちを抱いたことを吐露し、「やはり、時間や命には限りがあることを実感しました。だからこそみなさんには3年間の高校生活を大切に過ごして欲しと思います。それは高校生活が、ただ目の前にあることに熱中して打ち込むことが許される、貴重な期間だからです。20年30年後に振り返り、何かに一生懸命だった自分を懐かしむことができるなら素晴らしいことです。一年の区切りを迎えようとする今、気持ちを新たに何かに取り組んでもらいたいと思います」と生徒たちに語り掛けました。

生徒会立会演説会

本日1校時目に、次期生徒会役員を決める選挙に向け、立候補者による、『立会演説会』が行われました。演説は、生徒が各ホームルーム教室に座り、予め録画された動画を視聴するかたちで行われました。

演説に先立ち、学校長はまず現役員の1年間の活動を振り返り、「会長の鈴木君を始めとして、近年まれにみる素晴らしい活躍を見せてくれました。学校行事を盛り上げるだけでなく、生徒の代表として様々な場面で本校の名前を広く知らしめてくれました。心から感謝します。そして本当にお疲れさまでした」とねぎらいの言葉を伝えました。

そして全生徒に向け、「生徒会本部役員の選挙は、これからの本校の生徒たちの活躍の場をさらに広げていくための大切な活動です。また、生徒会は、本部役員だけで成り立つわけではありません。全校生徒1,950人全員がその構成員です。自分たちの代表を選ぶ選挙です。今後のスクールライフをますます充実させるために、他人ごとではなく真剣に候補者の話を聴き、しっかり考えて投票して下さい。晴れて当選した役員は、自分たちで新しいものを作っていく気概をもって活動して欲しいと思います」と、投票の大切さについて訴えました。

続いて、選挙管理委員長3年生小瀧広明君より「それぞれの立候補者がこれからの本校のために真剣な気持ちで立候補してくれました。みなさん一人ひとりが、本校の一員であることを意識し、演説をしっかり聴いて投票に臨んで下さい」と挨拶をしました。

立候補者は、生徒会長に1名、副会長3名、本部役員7名の、計11名でした。11名それぞれが、「学校行事の活性化」「学内の美化」「生徒会活動の可視化」などの公約を掲げ、真摯な姿勢で「是非一票を!」と訴えました。投票はクラッシーを使い、各自のスマホ・タブレットから投票となりました。

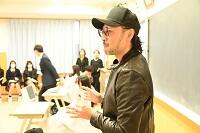

美容ガイダンス ~就職指導部~

11月14日(火)放課後、208教室にて就職指導部主催の『美容ガイダンス』が行われました。5名の現役美容師さんが来校し、講師を務めてくださいました。

来校されたのは、木更津と君津に5つの店舗を構える美容室、『L★s』(エルズ)で働く美容師さんです。2名の美容師さんは、本校の卒業生。参加者は、1、2年生18名。今回は女子生徒ばかりが集まりました。ガイダンスは、ヘヤメイクの実演と並行して、美容師の仕事内容や資格取得について詳しく解説をしていただきました。

メイン講師を務めていただいたのは、グループを統括する(株)LWC代表取締役、渡邉健太さんです。語られた内容は、ご自身の体験に基づいたお話ばかりでした。

熱を込めて語られたのは、お客様と直に接することから生まれる、仕事の魅力でした。曰く、「お客様に喜ばれることで、自信が生まれ技術を高めたいという動機に繋がります。苦手意識やネガティブな感情が強い人でも、お客様からの感謝の言葉や、「あなた以外の人には任せられない」と言われることが何よりの励み」になるそうです。

生徒からの「お仕事はきついですか?」との質問にも、「昔は、休みがない上に給料が少ない、少しブラックな業界でした」と誠実に答えてくれました。ただし、「女性がちゃんと働いて、ちゃんと稼げる世の中になることを希望しています。福利厚生を整え、働く側の人達を守る体制を整えています」と、明確にその経営方針を伝えてくれました。また、美容師は「女性がカッコよく活躍できる」職種であって欲しいと、ご自身の理想も語ってくれました。

「専門学校と通信、どちらが良いの?」との質問には、「学費は高くなるけど学生生活を楽しむことができるのが2年制の専門学校です。働きながらの通信課程では、3年かかかることになります」と大まかにそれぞれの特徴を教えてくれました。ただし、同じ国家試験を受けるのに、それを目標に過ごす2年間と、現場を経験しながら過ごす3年間では、身に付く技術はおのずと違ってきます。通信制では、高卒で就職し20~21才で資格を取得すると同時に、スタイリストデビューを果たすことが可能となります。専門学校卒業後に見習いとして2年を費やすより、1年早く独り立ちができるのです。結婚や出産・育児等で、働く上で多くのハンディキャップを背負っている、日本社会での女性の現状に触れた上で、「1年のメリットは決して小さくない」と渡邉さんは指摘します。

ヘヤメイクの実演では、4名の生徒がモニターとなり、カットやセットなどの施術を受け、髪をアレンジしてもらいました。プロのテクニックでみるみる変わる仲間の姿に、思わず感嘆の声が漏れました。

最後は、お店の活動をプレゼンテーションしていただきました。人材育成の取り組みとして行われている、『ナイトスクール』は、高校生を対象にして月2回、土曜日の晩に無料で開催されています。しっかり組まれた3年間のカリキュラムは、より良いものとなる様毎年手直しされているそうです。ご自身も、精力的に研鑽に励まれてきました。「都会の美容室に決して劣らない技術を提供することで、お客様に喜んでもらいたい」との意気込みで、20才代から様々なコンテストにチャレンジ。いくつもの賞を勝ち取りました。座右の銘は、「早く行きたければ一人で行け、遠くに行きたいのならみんなで行け」。みんなで協力し合うことの大切さをたびたび強調されました。

多くの参加者が、渡邉さんのお話に身を乗り出すように、真剣に耳を傾けていました。

全校集会

昨日1校時、至真殿に生徒が集合して、全校集会が開かれました。教育実習生が壇上に立ち、学校長から紹介を受けました。

また、生徒会長鈴木君から、会長としての最後のスピーチが伝えられました。

集会では、教育実習の紹介がありました。「本日から3週間から4週間、ホームルームや授業を受け持って実習を行うことになります。実習生からは、授業だけではなく様々なことを学んで欲しいと思います」との言葉に続き、学校長から一人ひとり氏名と担当教科が紹介されました。実習生がそれぞれの意気込みを伝えると、生徒たちからは大きな拍手が送られました。

生徒会長の鈴木君からは、「本日で、私が生徒会会長として壇上でお話をするのは最後となります」と最後の挨拶が伝えられました。

「これまで、五月病、睡眠負債、目標達成シート、ジャネーの法則など、全校集会で多くの話をしてきました。身近な話をすることで友人や家族と話をする話題を提供したかったのです。私の話を、面白かったと思ってくれるのならば幸せです」との話に続き、鈴木君は生徒たちに目を閉じさせ、自分の夢や将来なりたいものを想像するよう促しました。さらに、壇上から降りて将来の夢は何かと、会場に座る生徒に直接問い掛けました。「その思い浮かんだ夢は必ずや叶います。そのためには、「努力を惜しまない」ことが大切です。生徒会長をやるという中学生からの私の夢も、経験を積むことが必要だと分析し、学級会長など身近ですぐ取り掛かれるリーダーに就くことや、ボランティア活動に参加するなどの経験を通して叶えることができました。2年間公約として掲げた、エコキャップ回収活動も、何度もインターアクト部との合同会議を重ね、教室に回収ボックスを設置し啓発活動を行うことで、当初約4千個だった回収量を約3万個まであげ、公約を達成しました。

そうした経験から今の自分がいるのだと思うのです。努力を惜しまず、粘り強く取り組むことで目標や夢を叶える事ができます。いくら壁にぶつかろうとも、絶対に諦めてはならない。その壁を越えようと努力することが人としての成長に繋がります。「努力を惜しまない」これを「生徒会長の鈴木が一番伝えたいって言ってたな」と強く覚えていてほしいです。今月末に生徒会役員選挙が行われます。第十九代生徒会も任期満了に近づいています。最後まで本気で生徒会長の職務を全うしていきたいと思います。残り一か月もありませんが宜しくお願い申し上げます」と挨拶を終えました。

学校長は、先週終了した文化祭に触れ、「今年度は、多くのお客様をお招きしたという点では昨年度から大いにパワーアップした文化祭となりました。昨年は保護者と中学生だけを招いた文化祭でしたが、今年は卒業生や高校生、地域の方々など、集計が取れているだけで1,500名以上の来校者がありました。多くの方たちから「すごく良かった」と評価をいただいたのも、来た人たちを楽しませようと言う観点で、みなさんが取り組んでくれたお陰です。

文化祭は、教育活動として行われる学校行事である以上、みなさんの成長につながる活動でなければなりません。準備期間を含めて、それぞれの役割分担に責任を持ち、周りの人と協調、協力しながら一つのテーマに取り組む経験を通して「自分が成長した」、と実感できたのであれば何よりのことです。いずれ社会に出て働く時が来ます。この文化祭で学んだ貴重な経験は、みなさんが実社会で成長することに、きっと役に立つはずです」と生徒たちに講話を伝えました。

文化祭 ~2日目~

『第21回 真心祭 文化の部』は、2日目を迎えました。昨日に続いて、秋晴れでの開催となりました。本日は一般公開となり、本校生徒の保護者、近隣の中高校生みなさんを迎え、多くの来場者で賑わいました。

今年度の教室等を使った展示は54のホームルーム、文科系のクラブ・同好会19。野外ステージや音楽ホールでの企画は、11団体で17ステージ(2日間で)と、盛沢山の内容になりました。

学園ホラームービーは、完成度の高いシナリオとエンディングにまでこだわった力作でした。野外ステージでは、今年も歌姫、舞姫たちが会場を沸かせました。もちろん、男子のキレキレのダンスも迫力満点でした。演劇部の2人だけの、珠玉の掛け合い劇。合唱同好会の歌唱は、青空の彼方に溶け込むような、美しい歌声でした。硬式野球部が友情出演で盛り上げた、吹奏楽部による野球応援。全力のパフォーマンスは、ステージ企画の最後を飾るにふさわしい、盛り上がりとなりました。

模擬店から漂ういろんな料理が混ざり合ったかおりも、きらきら輝くりんご飴も、すべてをどこかに閉じ込めておきたい気持ちになります。

名残惜しい限りですが、今年度の文化祭はこれで幕を閉じました。随分前から準備を始めていたクラスがありました。生徒のみなさん、ご苦労様でした。

ご来場のみなさまも、ご参観有難うございました。生徒のパフォーマンスには、温かい声援・拍手をいただきました。来年度も、安全で、安心して楽しめる文化祭をご提供したいと考えております。

文化祭 ~1日目~

『第21回 真心祭 文化の部』が、本日より開催となりました。本日は本校生徒のみで行われる、「学内開催」でした。

絶好の文化祭日和となりました。学内は大いに賑わい、企画を披露する側も見る側も、十分楽しむことができた文化祭となりました。

教室内をファンタジックに飾り立てたフォトスポット。ボールなどを的に当てる投てき系のゲーム。人気を集めたのが、コーヒーカップや回転シーソーなどの可動系アトラクションでした。太い金属パイプで頑丈に組み立てられた乗り物は、思った以上に激しく動き、スリルを楽しむことができます。当然人力で動かす仕組みなので、仕事を終えた生徒が汗だくになって息を切らせている姿が、なんとも高校生らしいです。

3年生の模擬店は順調な売れ行きで、正午を待たずに売り切れてしまうクラスもありました。

本日は、14:00に展示を終了。清掃にアトラクションのメンテナンス、食材の買い出しなど、明日の一般公開に備えて準備を進めます。

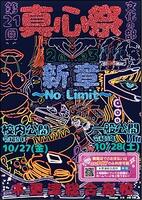

明日から文化祭です。

明日より、『第21回 真心祭 文化の部』(文化祭)が開催となります。一日目10/27(金)は、本校生徒のみでの開催となります。二日目10/28(土)は、一般公開となりますが、事前手続きを済まされた方のみ入場・参観ができます。自家用車の乗り入れは一切できません。ご了承の程、お願い致します。(ホームページトップの『ご来場の際に必ずお読みください!』をご参照ください。)

生徒たちはこの3日間、展示・発表に向けて、様々な準備をしてきました。クラス企画では、生徒たちはデザインを凝らした、そろいのトレーナーやパーカーを着込んで作業に励んでいました。校舎内はまさにおもちゃ箱をひっくり返したようなあり様でしたが、次第に完成に近づき、装飾が施され、かたちになってきました。

最後の文化祭となる3年生は、模擬店で飲食物を提供します。数週間前から試作を重ね、教員に試食をお願いして、味付けに余念がないクラスもあります。

毎年シミズオクトに依頼している野外ステージですが、今年はインターンシップ生として10名が組み立て作業に参加。元気で優しい社員さんから指導を受けながら、お手伝いをしました。

多くのクラス・団体が下校時刻ぎりぎりまで居残り、日没後の校舎が明るく輝いていました。後は、楽しく、充実した文化祭になることを祈るばかりです。

文化祭 ~開会式~

本日1校時、至真殿メインホールに、生徒、教職員が一堂に会するなか、『第21回真心祭・文化の部』開会式が行われました。実行委員長、小野乃愛さんから開会の言葉が伝えられ、文化祭がスタートします。

文化祭は、27日(金)、28日(土)に開催となります。本日より26日(木)までの3日間は、準備期間となり、生徒たちはクラスや部活動の企画に向けて、準備を行います。

文化祭実行委員長、小野さんより「今年の文化祭テーマは、『新章 ~No Limit~』です。コロナウィルスによる制約も解除され、フルバージョンでの文化祭が出来ることの喜びを噛みしめ、準備期間と2日間の文化祭を有意義に過ごしましょう。成功のカギを握るのは、みなさん一人ひとりの取り組みに掛かっています。ルールを守り、全体で協力し合い、全力で楽しみましょう!」と挨拶が伝えられました。

生徒会長鈴木君は、「いよいよ、今年度真心祭のクライマックスを迎えます。今年度のテーマには、様々な制限が緩和された新しい生活つまり『新章』で、我々が出来ることに限界はないという意味です。また、真心祭の楽しさに上限はなく無限大であるという意味を含んでいます。いくら準備の段階で壁にぶつかろうとも、多種多様なアプローチで解決できるはずです。最初の構想を上回る、素晴らしい作品が出来上がることもあります。我々の力には可能性に満ち溢れています。最後まであきらめず素晴らしい企画を作り上げてください」と全生徒に語り掛けました。

学校長からは、「1,900名の生徒が文化祭に実施することに加えて、みなさんのご家族と地域のみなさんが大勢来校します。この土曜日には本校のキャンパスが多くの人で賑わうことになります。そこで、文化祭実施に当たって、みなさんに要望したいことがあります。

一つ目は、ルールを守ること。楽しむことを優先して、勝手な判断で行動すれば、楽しさが台無しになる可能性があります。必ずルールを守って行動しましょう。二つ目は、参観に訪れる方々にも大いに楽しんでもらえるよう、おもてなしの心を忘れず対応して下さい。そして最後に、生徒のみなさんが文化祭を大いに楽しむことを願っています。3年生にとっては、最後の思い出となる文化祭です。1、2年生は協力し合って一つのことに取り組む経験を通して、今後の学校生活や来年度に繋がる糧として欲しいと思います」と、講話が伝えられました。

生徒会の清水先生からは、「楽しさの中に、真剣みがあるのかも大切な視点」であるとの言葉から始まり、文化祭全般に関する諸注意が伝えられました。

文化祭ポスター表彰

開会式では、文化祭ポスターに応募された作品に対して表彰がありました。3年生の小野乃愛さんの作品が最優秀賞を受賞し、今年度のポスターに採用が決定しました。

次頁に受賞者をお伝えします。

最優秀賞:小野乃愛

優秀賞 :佐野陽南

佳作:岡田織舞、坂手優佳、谷本芽依、

鈴木咲姫、栗田茉莉花、磯野眞友子、

山北ユリ、浜田小鈴

スピーチコンテスト地区大会

校内英語スピーチコンテストを経て、4名の生徒が学校代表として選ばれ、9月25日「五井会館」で行われた市原・木更津地区大会に出場しました。

出場生徒の紹介と、スピーチの指導と引率を担当した宮越先生からの活動報告をご紹介します。

出場生徒

松尾 悠司(1年レイテーション部門)

河合 奏 (2・3年レシテーション部門)

清水 勇樹(全学年スピーチ部門)

仲村 苺 ( 〃 )

かなりの緊張感が漂う大舞台での発表でしたが、各自よく練習し、学校代表として立派なスピーチをしてくれました。松尾君が4位に入賞、河合さんが3位に入賞しました。

始業式

本日、全生徒が至真殿メインフロアーに集い、後期の始まりを迎える『始業式』が行われました。

生徒会長鈴木君は、「本日より後期が始まります。今年も残りが25%、日数では90日となりました。こう聞くと一年は短いと感じる人もいると思います。この、一年を短く感じる現象は、『ジャネーの法則』で説明されています。年をとればとるほど時の流れを早く感じるようになります。なぜなら、年齢が上がると新しく体験することがなくなり、日々の生活を単調だと感じることが多くなるからです。決められたことをこなし、感動の乏しい毎日を過ごすことは、楽しい人生とはいい難いと思います。

この現象を打ち破る方法があります。それは、「新しいことに挑戦すること」です。未知のことを経験することで、ワクワクする体験をすることができ、時間を長く感じるようになります。結果、あなたの人生がさらに充実し、豊かになるのです。この節目となるときに、何か新しいことに挑戦してみてはいかがでしょうか」と挨拶を述べました。

学校長からは、「いよいよ令和5年度の後期が始まりました。天候に恵まれ、しっかり練習と準備を行い、2日間の体育祭を予定通り開催することができました。昨年からフルバージョンの実施が可能となりましたが、今年度は新しい競技も加わるなど、昨年よりさらに充実した内容となり、盛り上がった体育祭となりました。

本校の魅力の一つが、県内ばかりでなく全国から集まった1900人を超える多様、多彩な仲間と行動を共にすることです。異なる個性や意見がぶつかり合うなかで、切磋琢磨し、協力し合い、体育祭をやり遂げました。一か月後に控えた文化祭でも、さまざまな人達とのかかわりの中で、普段知ることができない仲間の素晴らしい一面に気付くことができるはずです。

まだ収束しきらない新型コロナに加えて、インフルエンザの罹患も広がっています。みなさんが楽しみにしている文化祭を、無事開催できるよう、充実した実施がかなえられるよう、日々の感染対策をどうか怠ることがないよう過ごして下さい。

先程の生徒会長からの話しにあった様に、同じことを繰り返すだけでなく、新しいことにチャレンジし、新しい目標を持ちましょう。そして自分の成長を感じることができるよう後期を過ごして欲しいと思います」と講話が伝えられました。

生徒指導部長、鈴木先生から、自転車利用時のヘルメットの着用、駐輪場利用者のステッカー使用と施錠が呼びかけられました。

体育祭 ~2日目~

今年度の『真心祭 体育の部』は、3年生緑組の優勝で幕を閉じました。笑みのこぼれる和やかな雰囲気の閉会式となりました。学校長からは、「本日が前期の区切りとなり、来週から後期が始まります。この体育祭の成功を良い締めくくりとして、また後期に向け新しいスタートを切りましょう!」と閉会の挨拶が伝えられました。

2日目は、午前の『大玉競争』、『猿は木から滑らない』、『決戦太田山』ほか、午後には綱引きやリレーの決勝が行われました。夏の再来を思わせる真夏日、厳しい暑さとなりましたが、本日の競技も滞りなく進みました。

そして、もはや恒例の感のある、柔道部の飛び入りパフォーマンスは、いったい何時どこで練習をしているのか?楽しい曲に合わせての"カワ(・∀・)イイ!!"ダンスが会場を魅了しました。

閉会式では、実行委員長峰島君より、「2日間の体育祭お疲れ様でした。僕自身が緑組なので、優勝が何より嬉しかったです」と挨拶。

「優勝した緑組に大きな拍手を」との生徒会長鈴木君のリードで会場は大きな拍手に包まれました。そして全生徒に向けて「もし『生徒会長賞』というものがあれば、この2日間を頑張り抜いたみなさんに、それを差し上げたいです。頑張った自分自身に大きな拍手を送りましょう」との言葉で、再び大きな拍手が沸き起こりました。「真心祭は、まだ文化の部を残しています。次の成功に向けて頑張りましょう!」と会場を大いに沸かせ、挨拶を終えました。

学校長は、「競技に真剣に取り組む人たちとそれを懸命に応援する人たちで、大いに盛り上がり大成功の体育祭となりました。新種目の騎馬戦『太田の乱』は少し心配もあったのですが、勝負がつけば互いに握手をするような、素晴らしい内容でした。そして、3年生緑組の優勝。3年生の活躍が1、2年生を大いに鼓舞しました。この調子で、一か月後の文化祭を一丸となって成功させましょう」と講評を伝えました。

閉会式を終えると、写真を撮る時間が設けられました。チームごと、クラスごと、仲間たちといった具合に写真を撮り合い、体育祭の名残りを惜しむ時間となりました。

[主な戦績]

綱引き 女子1位 緑組、男子1位 緑組

スピード長縄 1位 T32(251回)、2位 T31(238回)、

3位 T22(231回)

クラス対抗リレー1位 210、2位 204、3位 213

色別リレー 1位 緑組、2位 赤組、3位 青組

総合得点 優勝 緑組(950点)、2位 黄組(750点)、

3位 桃組(560点)

体育祭 ~1日目~

晴天のもと、今年度『真心祭 体育の部』が開催されました。240名を超える保護者のみなさまが参観されるなか、盛大に行われました。

開会式では、先ず生徒会長鈴木君より、「私から言いたいことは、ただ一つ。体育祭を全力で楽しんで下さい。各クラス・各色が優勝を目指し、頑張って下さい」と、全員の活躍を期待する言葉が伝えられました。

続いて学校長は、「昨年に続きフルバージョンでの開催となります。勝ちにこだわり、全力で頑張って下さい。しっかりとルールを守り、そして大いに楽しんで下さい。そうすることで、より充実感が高まり、みなさんの思い出に残る体育祭になるはずです」と、体育祭の成功を呼びかけました。

最後に体育祭実行委員長、峰島直良君から「我々選手一同は、正々堂々戦い抜くことを誓います」との力強い宣誓が唱えられました。

競技は順調に進みました。今年度の新種目『部活動対抗リレー』では、運動部、文化部から精鋭部員が出場し、走力を競いました。ただし、走者が所属する部活が分かるよう、ユニホーム等を揃えます。ギターをバトン代わりにした軽音楽部、おたまを手にしたクッキング部。空手部、剣道部は道着を着て最後まで稽古を続けながらの走行でした。周回遅れでゴールをする部活動にも最後まで温かい拍手が送られました。出場者の力走に会場全体が大いに盛り上がった場面となりました。桃色組のリードで1日目が終了しました。

特進・進学コースの1~3学年が桃色組。1学年が赤組、白組。2学年が青組、黄色組。3学年が緑組と、紫組。以上7色の7チームで勝敗を競います。

体育祭練習

今週は、体育祭週間となります。25日(月)、26日(火)を練習日とし、競技の練習、ルールと招集の確認などを行いました。

25日(月)には、至真殿フロアーに全生徒が集まり、今年度実行委員会委員長を務める、柳本先生から注意を受けました。「ルールを守った上で、体育祭を楽しみましょう」との呼びかけに続き、当日はクラスごとに決められた色のTシャツを着ること、身だしなみ、自陣応援の徹底等々、体育祭全般に関する諸注意が伝えられました。「楽しみつつも、真剣勝負をして欲しいです」と、競技に取り組む姿勢についても伝えられました。

その後は、ハウスごとに決められた場所に移動して、出場種目やルールの確認、競技の練習を行いました。

勝ちにこだわって作戦を練るチームもあれば、円陣を組んで気合を入れガチの勝負を始めるチームもありました。

26日(火)、ハウスごとの練習を終えると、メイングラウンドに再び全生徒が集合。全体での整列、ラジオ体操の練習を終え、最後に副校長田村先生から「この2日間、みなさんの様子を見ていると、大変真面目に練習に取り組み、今も耳を傾けよく話を聴いています。注意事項をしっかりと守り、良い体育祭にして下さい」と励ましの言葉が送られました。

『令和5年度 第21回真心祭体育の部』(体育祭)は、27日(水)、28日(木)の2日間にわたって開催されます。

校内スピーチコンテスト

昨日、放課後真板幸男記念館で『木更津総合高校 英語スピーチコンテスト』が開催されました。

スピーチ部門に15名、レシテーション(暗唱)部門に5名、計20名が出場し、“話す英語”の技能を競いました。

スピーチ部門では、出場者本人が日頃感じていることや、問題意識を持っていることに焦点を当て原稿を作ります。環境問題から自身の英語体験など、さまざまなジャンルからテーマが選ばれる中で、今年は自分が取り組んでいる競技や音楽、将来の夢などがトピックとなり、その魅力や自分が夢中になっている様子など、等身大の自分を聞き手に訴える内容が目立ちました。

レシテーション部門では英作文の必要はなく、自分が関心を持った英文を用意し、それを暗唱します。

スピーチコンテストの評価は、英語らしい発音や流ちょうさはもちろんですが、視線を上げるなど聞き手を意識した表現ができているかなど、しっかりと「発信している」ことも重要な判断材料になります。

英語でのスピーチ以前に、「人前で何かを発表することが初めて」という人がほとんどで、発表の順番を待つ顔からは、緊張の様子が伝わってきました。原稿から目を離せない人もいれば、正確な発音で堂々のスピーチを披露する人もいました。安堵の気持ちからか、自分のパフォーマンスに納得ができたのか、満面の笑みで発表を終える参加者もいました。

このコンテストでの上位入賞者は、9月25日に行われる市原・木更津地区大会への出場が決まります。

本校生徒対象『清和大学OC』

本日、1校時目から4校時目までの時間を使い、本校生徒を対象にした『清和大学オープンキャンパス』が開催されました。

対象の生徒は、主に2年生。高校生にとっては、同じ敷地内にありながら少し距離を感じる清和大学の様子をアピールしていただき、進路の選択肢の一つとしてもらうため、今回のオーキャンが用意されました。

清和大学入試広報センター長、沖埜先生から卒業後の進路や入試制度、その他にも清和大学の特色をいくつか紹介していただきました。

募集定員が190名という、小規模な大学だからこそ、ゼミや研究会で学生数が25名以下での構成となり、周囲に埋没することなく手厚い指導を受けることができます。

キャリア教育に重点が置かれ、キャリア養成講座を多数開講。それとは別に公務員採用試験対策講座が年間最大1200時間「受講料無料」で開講され、毎年「卒業生の4人にひとりが公務員」になっています。「就職に強い」大学を自任し、実就職率が全国10位(‘22年度法学部で)は、特筆すべき実績です。

そのあとの施設見学では現役大学生の案内で、教室、図書館、模擬法廷を巡りました。最後は短大COCOROTERRACE(ココロテラス)で昼食をご馳走になりました。メニューは、豚肉の生姜焼き丼かレモン風味からあげ丼、どちらか一方を選ぶことができました。

参加者は、2年生87名、3年生39名、計126名でした。