お知らせ

千葉大会開会式 ~硬式野球部~

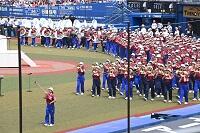

『第106回 全国高等学校野球選手権千葉大会』開会式がZOZOマリンスタジアムで行われました。’24年の夏の大会が始まります。

主将川上泰輝君を先頭に、本校野球部が堂々の入場。ホームベース前を通過すると、「甲子園出場春4回、夏7回。自ら考える野球。魂の総合。8回目の夢舞台、甲子園への挑戦」と、紹介アナウンスが流れました。出場148チームがプラカードを先頭に芝生の上に一線に並ぶ光景は実に壮観でした。

昨年の優勝旗、準優勝旗の返還を終えると、各校代表が内野に集合。カラフルな校旗がダイヤモンドを取り囲むなか、千葉商業高校主将麻生陸斗さんが、「最後まで一投一打に感謝の意を込め、常に全力でひた向きにプレーすることを誓います」と高らかに選手宣誓を行いました。

本校の初戦は、11日(木)。袖ヶ浦球場第1試合9:00プレーボール。いよいよ熱戦の火蓋が切られます。

野球応援一斉練習 ~1回目~

期末試験最終日となった本日、至真殿大階段で野球応援の一斉練習が行われました。

本日の練習は一般の応援団員が加わった初めての練習となりました。応援団長を務める野球部薫田大和君は、応援団員全員を前にして「勝ち上がっていくためには、みなさんの応援が不可欠です」と協力を求めると、団員たちは大きな拍手で応えました。吹奏楽部の濱名さんからは「大勢のみなさんが楽しんで盛り上がれるように、音で引っ張っていきます」と、チアリーディング部高田さんは「本日は大変暑い日になりました。みんなで声を出して頑張っていきましょう」と、ダンス部植田さんは「本番だと思って頑張っていきましょう」と、それぞれの思いを伝えました。

本日は、ダンス部顧問の嶋野先生が練習のリード役を務めました。2時30分から始まった練習はテンポよく進みましたが、体温を超える暑さとなり、小まめに給水時間を設け、教員2名が団員にミストを吹きかけながらの進行になりました。

吹奏楽部による大音量の伴奏で、階段下にいる野球部とチアリーダーの動きに合わせて、大階段に居並ぶ一般団員が応援風景を繰り広げました。2、3年生には経験者が多数いるお陰で1回目とは思えぬ完成度の高いパフォーマンスを見ることができました。そして何より、全員が酷暑を乗り切り、最後まで元気よく練習を続けることができました。

次回は9日(火)。本番前最後の応援練習となります。

壮行会 ~硬式野球部~

夏季大会開幕が今週末に迫るなか、本校野球部を激励しようと壮行会が開かれました。

壮行会を終えると、部員たちは八剱八幡神社に赴き、必勝祈願を行いました。

本日は硬式野球部後援会総会が開催され、野球部の保護者、OB会のみなさまが来校されての壮行会となりました。吹奏楽部の演奏と来場者からの大きな拍手に迎えられ、野球部員たちが颯爽と入場しました。

五島監督は、大学侍ジャパン、日本選手権、社会人野球で活躍する本校OBの選手たちに触れ、「彼らの努力を思うと、この夏は我々も全力で頑張らなければならないという思いを強くしています。応援よろしくお願いします」と力を込めて挨拶をしました。

主将の川上泰輝君は、「今年のチームは誰かずば抜けて優れた選手がいるわけではありません。みんなが一丸となって戦っていかなければなりません。大会では全員心を一つにして、木更津総合高校らしいプレーに徹し、みなさんを感動させる試合ができるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」と、大会に向けての堅い決意を語りました。

学校長は「昨年秋と今年の春の大会では早々に敗退。この夏は9年ぶりにノーシードでの出場となりました。しかし新聞他、様々な媒体で報じられている優勝候補を占う記事では、依然として本校野球部の名が挙がっています。それは秋も春も優勝校を相手に敗退したものの、互角かそれ以上の戦いをしたことが評価されているからのようです。加えてみなさんの先輩たちが築き上げてきた実績が大きく影響しているのだと思います。これまで積み上げてきた実績に、今年の夏はみなさんが良い結果を残すことで、新たな伝統を積み重ねて欲しいと思います。必ずや7戦を勝ち上がり、6年ぶりの甲子園出場を勝ち取ることを心待ちにしています」と熱い激励の言葉を送りました。

最後に、野球部、吹奏楽部、チアリーディング部、ダンス部からなる応援委員会が心のこもった応援を繰り広げ、硬式野球部に激励のエールを送りました。

部員たちは会場を後にしたその足で、市内八剱八幡神社へ直行。必勝祈願の祝詞をあげていただきました。全員が頭を垂れるなか、川上君が選手を代表して神前に玉ぐしを供え必勝を祈りました。最後に一斉に打ち鳴らした柏手が、大きく社殿内に響き渡りました。

陸上競技大会結果報告

第77回千葉県陸上競技選手権大会が、6月29日、30日に天台スポーツセンターで行われました。今大会は、大学生や一般の選手と同じ土俵で競い合う大会で、6位入賞者は関東大会に駒を進められます。

関東大会には個人3種目、4×100mRリレーが出場します。

8月23日~25日に開催される関東選手権は、今年度は千葉県開催です。地元の声援を力に全力で競技してきます。応援よろしくお願いいたします。

以下は入賞種目の結果になります。

男子やり投 菊池 60m31 第5位(木更津総合記録)

男子走幅跳 坂田 7m16(+1.9) 第7位

女子ハンマー投 小野寺 50m45 第2位(木更津総合記録、千葉県高校記録)

栗原 46m32 第5位

女子円盤投 小野寺 32m76 第7位

男子4×100mR 決勝(千葉、宮島、小松、金子)41秒04 第5位(木更津総合記録)

男子4×400mR 予選(生貝、大橋、金子、小松)3.15.78 (木更津総合記録)

決勝(生貝、伯部、金子、小松)2.22.78 第8位

※赤文字が関東大会出場です。

保育実習 ~保育・幼児教育コース~

保育・幼児教育コースの生徒たちが『保育実習』に行ってきました。君津学園が設置する、金田幼稚園、八重原幼稚園、畑沢幼稚園の3つの園で7回に分けて実施され(6/7~6/19)、総勢122名の生徒たちが実習に参加しました。

1年生は48名が参加。昨年度から始まったお試し実習で、授業見学をしたり園児と一緒に遊んだり、自分が幼児教育に興味を持てるか、適性があるか、2年生進級時のコース決定前に保育体験をしました。2年生31名は、初めての実習となりました。お昼を一緒に食べたり、お着替えのお手伝いをしたりしました。3年生43名は、高校の授業で保育教材を作成し、手袋シアターとエプロンシアターを実演しました。もちろん園児たちにどんなお話をしてどんな問い掛けをするか、充分準備をしてからのパフォーマンスです。園児たちがクイズに笑顔で答える様子に生徒たちはやりがいを感じたようです。