お知らせ

全校集会

本日、1年生・2年生が至真殿に集まり、全校集会が開かれました。吹奏楽部の伴奏で、元気よく校歌が斉唱されました。

生徒会長、北野さんより「2月の始まりです。1・2年生にとっては各自の学校生活や進路について考える時期になってきました。1年生は今月行われる進路ガイダンスを、自分の将来を考える一つの切っ掛けとしてください。また、総合コースの2年生は、修学旅行が予定されています。体調に気を付け、思い出に残る楽しい時間を過ごしてきてください。特別進学コースの2年生もそれぞれの目標に向かって、日々の学習を大切にしながら進んでいきましょう。

各々の立場や状況は違いますが、日々の学習や授業での積み重ねは、必ず将来へ繋がって行くものです。各自のペースで頑張っていきましょう」と、会頭の挨拶がありました。

続いて、学校長から講話が伝えられました。まず、先だって行われた表彰に触れ、「今回も多くの選手が素晴らしい成績を残し、県大会や関東大会を勝ち上がり、全国大会へ歩を進めます。みなさん、ぜひ応援していきましょう」と、生徒たちに呼びかけました。

つぎに、1月に行われた入学試験を振り返り、「2,000名以上の中学3年生が、本校の入学試験を受験しました。補助員として入試の手伝いをしてくれた生徒もいるので、受験生たちが緊張の面持ちで登校する様子を見た人たちもたくさんいるはずです。そこで思い出して欲しいのです。ここにいるみなさんも、1年前、2年前に本校の入学試験を受けて、合格の末ここにいるのです。その時の気持ちを覚えているでしょうか」と、問い掛けました。

「試験当日は緊張したでしょうし、合格発表までは合否の心配をして、不安を感じていたと思います。合格を知ったときには、安堵とともに嬉しい気持ちを感じたはずです。同時に、4月から始まる新しい生活に、期待と不安が入り混じった気持ちを抱きながら、一人ひとりが「高校では何か新しいことにチャレンジしたい」と前向きな決意をしたのではないでしょうか。

しかし、1年、2年と時間が経って、その時の気持ちは薄れてはいないでしょうか。みなさんは、あと2ヶ月で、それぞれ一つ上の学年へ進級します。この「進級」というタイミングで、みなさんが合格したときの「あの気持ち」をぜひ思い出して欲しいのです。学年が終わろうとするときのいまの自分と、入学したばかりの新鮮な気持ちでいた、あの時の自分とを照らし合わせて、成長した部分もあれば、至らない面も見つかるはずです。大切なのは、しっかりと自分を見つめ直すことができるかどうかです。良い部分は良いと評価し、悪い部分は悪いと反省し、残りの2ヶ月を改善に努めて次年度を迎える準備をして欲しいと思います」と、生徒たちに訴えました。

最後に生徒指導部長、鈴木先生より、自転車乗車時のヘルメットの着用について注意がありました。「1月は準備期間とし、2月からは自転車の利用者は、必ずヘルメットを着用するよう伝えてありました。昨日、2月1日(日)は、ソフトボール部の生徒はしっかり着用して自転車に乗って練習場に向かっていました。一方で着用が不徹底な生徒たちも目立ちました。併せて自転車保険の加入も徹底して下さい。みなさんの命や身体を守るための規則です。軽んじてはいけません」と注意を喚起しました。

表彰

全校集会に先立ち、生徒の活躍を顕彰する表彰がありました。該当する生徒たちがステージに上がり、学校長より表彰状が手渡されました。

【千葉県環境月間ポスター】

〇高校生以下の部 優秀賞 鈴木萌七

【空手道部】

〇関東高等学校選抜大会 南ブロック

男子個人組手 61㎏級 準優勝 新垣晴空

女子個人組手 59㎏級 優勝 稲村乃愛

男子団体組手 三人制 優勝 岩下駿斗、新垣晴空、芝田勘汰、芝田弦汰

【バスケットボール部】

〇千葉県高等学校新人体育大会

男子 6位

【柔道部】

〇千葉県高等学校新人大会

女子団体の部 優勝

男子団体の部 優勝

女子個人の部 52㎏級 準優勝 山田帆波、3位 大西 碧

57㎏級 3位 加藤汐織

63㎏級 優勝 谷脇実依、準優勝 串田陽香

70㎏級 優勝 渡辺姫生、3位 中尾莉子

78㎏級 優勝 佐々木花漣、準優勝 久保木愛海

78㎏超級 準優勝 野村 陽、3位 長谷川瑠音

男子個人の部 60㎏級 3位 光武 鷲

66㎏級 3位 辻 慈吾

81㎏級 準優勝 藤川篤希、3位 根本瑛太

90㎏級 準優勝 中島煌乃将、3位 柴田 晃、石村凛太朗

100㎏級 優勝 佐藤 琉、準優勝 西 輝、3位 幕田滉大

100㎏超級 優勝 滝澤唯斗、準優勝 長谷川碧音

【吹奏楽部】

〇千葉県個人コンクール

安房・上総地区予選 銀賞 江澤実伽

金賞 吉田とわ

代表認定証 吉田とわ 千葉県大会出場認定

優秀チーム賞&優秀選手賞 表彰式 ~千葉県高等学校体育連盟~

この賞は全国大会3位以内、関東大会優勝者が対象となり、該当するチーム、または選手へ贈られるものです。

本校からは、男子ソフトテニス部(全国3位/関東優勝)と男子柔道部(全国3位)が優秀チーム賞を受賞。ソフトテニス部の手塚康介君、竹之内琉汰君、藤原伸樹君、中原位一翔君、道祖土滉樹君、嵯峨悠平君、舘田陸斗君、原田裕太君が登壇。柔道部からは三木清夢君、外園海晴君、對馬舜君、西輝君、幕田滉大君、中島煌乃将君が登壇し、それぞれ表彰されました。

個人優秀賞では、陸上競技部から金子颯希君(全国優勝)、鈴木瑠華さん(関東優勝)、柔道部からは濱田遥樹君(全国3位)、三木清夢(全国優勝、日本代表)、若林美憂さん(全国2位、日本代表)が表彰されました。

全国の舞台で実力を発揮し、堂々の受賞となりました。今後のさらなる躍進と一層の活躍を期待しています。

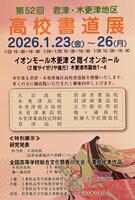

『高校書道展』開催

『第52回 君津・木更津地区 高校書道展』が1月23日(金)より、開催されます。この書道展は、地区11校の書道部が集い、日頃の修練の成果を発表する作品展示会です。奮ってのご来場をお待ちしております。

※初日と最終日の展示時間が異なっております。ご確認をお願いいたします。

会場:イオンモール木更津2階 イオンホール

日時:1月23日(金)16:00~19:00

1月24日(土)10:00~19:00

1月25日(日)10:00~19:00

1月26日(月)10:00~16:00

《特別展示》

〇研究発表「富津市湊地区の書碑について」

担当校:天羽高校

〇全国高等学校総合文化祭香川大会

県代表作品展示(木更津高校、袖ヶ浦高校2点)

君津・木更津地区11校の書道部が一堂に会した書道展となりました。70点以上の作品が展示されている様子は、実に壮観です。

充実の特別展示では、天羽高校が地域に点在する「書碑」(碑文が刻まれた碑、殆どは石碑)を精査。古代朝鮮・中国に由来する碑の形状、書体などを詳しく解説した上で、富津市湊地区に現存する書碑を地図上に示し網羅した労作です。

もう一つは、昨夏香川県で開催された、全国高等学校総合文化祭(総文祭)に出展された千葉県代表作品です。木更津高校(左)袖ケ浦高校(右)の生徒が手掛けた書は、高校生ならではの瑞々しさと、堂々の趣を兼ね備えた秀作です。

本校書道部からは、3名の部員が作品を出展しました。日々の修練が結実した作品が、輝きを放ちます。

始業式

年が明け、最初の授業日を迎えました。3年生は12月より自宅学習期間に入り、しばらくは、1、2年生のみの登校が続きます。吹奏楽部の伴奏で校歌が斉唱された後、生徒会長北野さんから「あけましておめでとうございます」と、元気の良い一声で始業式が始まりました。

まずは、北野さんが「みなさん冬休みを有意義に過ごせましたか?冬休みが明け、学校生活も新たなスタートを切りました。私たち1、2年生にとっては、進級や進学、就職などこれからを意識する大切な時期になります。いまの学年を締め括るこれからの3ヶ月、そしてその先の2026年度も、先を見据え行動していきましょう。今年は午年です。馬は「前へ進む力」や「行動力」を象徴する干支だと言われています。 迷ったときこそ一歩を踏み出し、それぞれが目標に向かって走り出せる一年にしていきましょう」と会長挨拶を伝えてくれました。

学校長からは「穏やかなお正月を迎え、2026年が始まりました。みなさんは、この冬休みに、勉強、部活動、アルバイト、旅行など、様々な体験をしたことと思います。本日から授業が始まります。気持ちを切り替えて学習に励んで下さい」と生徒たちの気持ちを引き締める言葉で、年頭の挨拶が伝えられました。

学校長は「3年生は自宅学習期間を過ごしています。4月に新たなスタートを切るまで、およそ3ヶ月間を次の進路に向けての準備に充てることになります。大学進学に備え受験勉強をしている人もいれば、すでに進路が決まり運転免許を取得したり地元を離れる準備をしたりしている人もいます。いずれにせよ、この期間は、新しい生活に入るための心構えや身辺の整理をするなど貴重な準備期間となるのです」と3年生の近況を伝えました。

会場に整列する1、2年生へは「準備という点においては、いまここにいるみなさんにも同じことが言えます。それぞれ次の学年に進級し、やがては社会に出て活躍する時が訪れます。勉強や身体を鍛えることはもちろんですが、いつ社会に出ても通用する人材となるために、高校生活の日々の生活のなかで心掛けて欲しいことがあります。それはいろいろな人と交流することです。本校はざまざま地域から2,000名を超える個性豊かな生徒が集まる学校です。生涯の友を得ることもできます。また、様々な考えや自分とは異なる意見を持つ人との交流を広げ、互いを認め合うことを学ぶこともできるのです。

その上で何かにチャレンジしようという意欲も大切にして下さい。高校生活は短いです。「明日やろう」と先延ばしにせず、「やりたいこと」や「やろうと思ったこと」は直ちに実行する1年としてください」と呼び掛けました。

学校長は最後に、「しっかり挨拶をする」「服装を整える」「遅刻・欠席をせず登校を続ける」「学習に励む」「清掃の徹底」と5つの要望事項を伝え、講話を結びました。

生徒指導部長、鈴木先生からは「ヘルメットの着用」が呼びかけられました。対象は、自転車で通学する生徒ばかりでなく、自転車で練習場所に移動する部活動生徒・寮生、教職員も含まれます。1月を準備期間とし、今後着用が義務化されます。自転車による事故では、頭部に損傷を受けるケースが多発しているにもかかわらず、中学・高校生の着用率が低いこと(県内ではわずか6%)が指摘されています。鈴木先生は「頭部への損傷を防げば生命が守られます」と生徒たちへ、着用の重要性を訴えました。

表彰

始業式に先立ち、部活動の表彰が行われました。該当する生徒が登壇し、学校長より表彰状が手渡されました。

【バドミントン部】

〇千葉県高等学校新人大会

男子ダブルス 5位 古川颯真、宮里幸音

〇千葉県私立高等学校バドミントン選手権大会

男子団体 3位

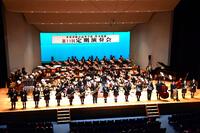

定期演奏会 ~吹奏楽部~

本日、君津市民文化ホール・大ホールにて『第13回 定期演奏会』が開催されました。クリスマスの雰囲気を盛り上げようと、部員たちが舞台の上で大活躍!あれっ?顧問の先生方も!?

趣向を凝らした3部構成のステージに会場は大いに沸きました。

告知:この演奏会の様子は、かずさエフエム(83.4MHz)で、12月30日(火)、31日(水)に放送されます。両日ともオンエアーは19:00からです。

幕開けの華やかなファンファーレに胸が高鳴りました。第1部「SYMPHONIC STAGE」では、本校吹奏楽部の真骨頂、本格的な吹奏楽曲でその力量を発揮しました。お届けした曲は、♪メルヘン(酒井格作曲)、♪喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F.レハール作曲・鈴木英史編曲)、♪「復興」[2015改訂版](保科洋作曲)の3曲。

3曲目の「復興」は、今夏「第67回 千葉県吹奏楽コンクール」高等学校A部門予選にて金賞を受賞した際、自由曲として演奏された曲です。昨年3月から取り組みを始め、8月に本選出場を果たしました。歓喜に沸いたあの瞬間からの、様々な思いが詰まった演奏となりました。

第2部「POPS STAGE」では、みなさんがおなじみの曲が演奏され、会場は楽しいムードに包まれました。重低音と床を踏みならすパフォーマンスで聴衆を圧倒する♫グレイテスト・ショーマン(パセク&ポール作曲・星出尚志編曲)が終わると、演奏会を脅かす怪しい人物が...。MCの3人が捉えてみると、マリオでした!♫スーパーマリオブラザーズ(近藤浩治作曲・星出尚志編曲)の曲に乗りピーチ姫を救出。お礼にと、クリスマスパーティに招待されました。サンタが唱えた「メリークリスマス!」で始まる♫We Wish You a Merry Christmas in Brass Rock(イギリス民謡・郷間幹男編曲)、最後の♫「アナと雪の女王」よりハイライト(S.オラフリン編曲)では、劇中歌がメドレーに編成され、エルサとアナの揺れる思いやときめきが伝わる、魅惑のメロディーが演奏されました。

第3部「SPECIAL STAGE」では、再びシンフォニックな2曲にチャレンジ。♬民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳作曲) は、フランス革命を描いたドラクロワによる絵画の作品名から。♬マン・オン・ザ・ムーン<オルタネート・テイク>(清水大輔作曲) は、1969年人類初の月面着陸アポロ計画に着想を得た作品。どちらも人類史上のエポックメイキングな出来事をテーマにした曲です。勇壮な曲調は、今年最後の演奏を締めくくるのにふさわしいものでした。

毎年この定期演奏会は、1年間の活動を締めくくる集大成と位置づけられています。また、3年生が現役を退く最後の公演を兼ねています。入学時より、数々の依頼演奏、炎天下での野球応援、コンクールやイベントで、数え切れないほどのパフォーマンスを披露してきました。3年生から顧問の先生方へ、1年生、2年生が3年生へ、感謝のことばを伝えて、フィナーレを迎えました。心中には様々な思い出が去来し、すがすがしい笑顔を見せる人もいれば、涙を拭く姿もありました。後輩たちが心を込めて最後の曲を奏でるなか、幕が静かに下ろされました。

今回の定期演奏会も盛況のうちに終えることができました。ご来場のみなさまからの温かい拍手とご声援に心から御礼申し上げます。来年はさらに充実した演奏をお届けできるよう、部員一同精進を続けて参ります。みなさまの新年のご多幸をお祈りしております。

終業式

吹奏楽部の演奏による校歌斉唱に続き、終業式が行われました。今年、全生徒が集う最後の機会となりました。至真殿に集まった生徒たちは、学校長のことばに耳を傾けました。

学校長は、「1年生、2年生は、ちょうど2週間の冬休みに入ります。3年生については、2月末までの、かなり長い休みに入ります。せわしい季節になりますが、全員が意識を高く持ち、事故を避け問題が起こらないよう冬休みを過ごして欲しいと思います」と生徒がこの休みを無事過ごすよう、注意を喚起しました。

さらに、「年の終わりを迎えることは、大きな節目です。自分の意識を転換させる好機でもあります。この1年を振り返り、その反省を来年に活かす良い機会です。

1年生は入学してから9ヶ月、初めての高校生活で体験してきたことを来年へつなげ、2年生でさらなる飛躍ができることを期待しています。2年生はやがて二回り目を終えることになります。修学旅行という一大イベントを控えていますが、最後の一回りを充実させると同時に、進路開拓に向け邁進する1年としてください。3年生は、各自の進路を決定しつつある大切な時期です。卒業への準備と新たなスタートへの助走を始めなければなりません。

1年前、2025年に向けて立てた目標に照らして、自分の行いが不十分であれば、失敗の原因がどこにあったのか、考えることが大切です。来年への新しい目標は紙に書き出し、目標達成のために何をすべきかを具体的に考えることが、成功へとつながります」と講話を伝えました。そして「みなさんが、良い年を迎えられることを祈っています」と生徒一人ひとりが健康に過ごし躍進を遂げる1年となることを願いました。

新旧交代 ~生徒会本部役員~

新旧の生徒会役員が登壇し、交代式が行われました。新旧それぞれの会長より、挨拶がありました。

本日の終業式をもって、生徒会の旧本部役員が活動から離れることになります。従前通りであれば、役員の新旧交代は9月に行われていました。でも、秋に行われる文化祭・体育祭の2大行事を控え、不慣れな新役員をサポートしよう、と伴走体制を始めたのがこの代の本部役員達でした。5月の全校球技大会は、本校史上初めての試みでした。公約したことをやり遂げ、やるべきことは労を惜しまず行動する。まさに、有言実行を貫いた集団でした。

前生徒会会長沖琉雅くんが、これまでの活動を振り返り「きょうで、第21代生徒会は任期を終えることになります。2年間の活動期間でしたが、初めは何もわからないところから、先輩方に多くのことを教えてもらい、今では自分が次の世代に伝える立場になりました。この1年間生徒会長として生徒会を運営していくにあたって必要不可欠だったのは役員の仲間たちの存在です。どの仕事でも私1人では力が及ばず、仲間の手を借り、時には先生方の力を借りることで、多くの仕事を成し遂げることができました。中でも1番記憶に残っているのが、生徒会行事の球技大会です。学校初の行事であったため、ゼロから計画、運営を行わなければならず、忙しい毎日でした。ですが、仲間や多くの先生方と連携をとり、一つの行事として学校を盛り上げることができたと思います。長いようであっという間の2年間が終わり、次は新しい生徒会が学校を盛り上げてくれるはずです。さらに良い生徒会活動を期待しています。最後に、私たち生徒会を支えてくれた全校生徒の皆さん、先生方、本当にありがとうございました」と、誠実な人柄が伝わる、丁寧な挨拶をしてくれました。

現会長の北野琉翔さんも、「旧生徒会役員の皆さん、通常より長い任期にも関わらず本当にありがとうございました。我々現役員には大きな糧となった活動期間でした。生徒会長として信任を受け、身の引き締まる思いでいます。 皆さんの期待に応えられるよう、精一杯頑張ります。 立候補の際に申し上げた通り、私は「一人一人の声が届く生徒会」を目指しています。 その目標を通してより良い学校を作っていくためには、生徒会役員だけでなく、 皆さん全員からの協力が不可欠です。ぜひ共に考え、共に行動しながら、この学校をより良い場所にしていければと願っています。 また、次回の生徒会企画が、前回以上に全員が楽しめるものにしていきたいと考えています。 何かご意見などがあれば、ぜひお聞かせください。 これから1年間、どうぞよろしくお願いします」と、元気いっぱいの挨拶をしてくれました。

学校長からは、旧役員への感謝のことばと新役員への健闘を願うことばが伝えられました。そして最後に、「学校を良くするためには、みなさん一人一人の意識が大切です。ここで3年間を過ごす君たちが主役です」と全生徒に向かって呼びかけました。

旧役員のみなさん、本当にご苦労様でした。新役員のみなさん、ご活躍を期待しています。

表彰 ~生徒・部活動~

終業式に先立ち、至真殿のステージ上では、生徒の活躍を顕彰する表彰が行われました。

以下にお伝えします。

〇税の作文コンクール

木更津税務署署長賞 中島玲美

【ソフトテニス部】

〇千葉県高等学校選抜ソフトテニスインドア大会

男子団体 優勝

女子団体 3位

【吹奏楽部】

〇千葉県アンサンブルコンテスト 安房上総地区予選

管楽七重奏 銀賞

クラリネット四重奏 銀賞

トランペット四重奏 銀賞

サキソフォン四重奏 金賞

打楽器・コントラバス七重奏 金賞

ユーフォニアム・チューバ四重奏 金賞(地区代表に選出)

千葉県吹奏楽連盟賞 内海彩里

【空手道部】

〇牛久かっぱ杯争奪全国青少年空手道選手権大会

高校生女子団体組手 優勝

【柔道部】

〇千葉県柔道選手権大会

一般女子の部 3位 谷脇実依

※最後に吹奏楽部部長の内海さんより、明日行われる、「第13回 定期演奏会」に

ついての告知がありました。

12月25日(木) 君津市民文化ホール・大ホールにて、午後1時30分より開演。

開場は午後1時です。ふるってご来場いただきますよう、お願いいたします。

入場無料です。

和太鼓合同演奏会 ~和太鼓部~

本日、千葉教育会館大ホールにて、「第21回 千葉県高等学校和太鼓合同演奏会」(千葉県高等学校文化連盟主催)が開催されました。八千代高校、桜林高校と本校和太鼓部による、演奏会です。年の瀬も迫る季節ですが、会場は多くの入場者で賑わいました。

本校和太鼓部は、この演奏会のオープニングを飾る出演となりました。お届けした曲は、本校オリジナルの曲、「潮合い(しおあい)」、「睦(むつみ)」、「奏音(かなた)」の3曲でした。

「潮合い」は、現役部員たちによる作品で、異なる潮流がぶつかる様子を「新たな変化、好機の訪れ」と捉え、多くのチャンスに出会い、そのチャンスをつかみ取れることを願う曲です。

「睦」は7代目の部員たちによる作品で、部員たちの仲睦まじい様子を軽快な曲調に乗せてお届けしました。部員たちのソロ演奏もあり、注目の一曲です。

「奏音」は11代目により作曲された作品で、「なめらかかつ鋭く駆け抜ける風をイメージした曲です。曲が始まると上から書道部とのコラボイベントで書かれた歌詞が下がり、舞台に色を添えました。1年生が演奏に加わるようになってからたくさん練習を重ねてきた曲で、全員が息の合う演奏へと成長できたと実感する曲を今年の演奏の締めくくりとしてお届けしました。詩の朗読とホラ貝の音色に続いて始まる演出が光りました。

本校和太鼓部は、23代目を務めた3年生が2名だけで3年間の活動をしてきました。現在は順調に部員が増え、2年生が11名、1年生が12名、総勢25名で活動を続けています。

MCは、3年生の二人、部長の並河さんと副部長の佐藤くんが務めました。息の合った頼もしい進行を続けてくれました。

幕が下りた後も両名による舞台挨拶となりました。対外的な演奏は本日が最後となるそうです。本日の来場者に加え、これまで自分を支えてくれた家族や仲間に丁寧に感謝を伝え、「悔いの残らない演奏となりました」と3年間の活動を振り返りました。

モニタリング ~柔道部~

昨晩TBSのバラエティ番組『ニンゲン観察モニタリングSP』が放映されました。なぞの女子柔道選手が道場破りとばかりに大暴れ。本校の女子柔道部員をバッタバッタとなぎ倒しました。

果たして、その正体は?

11月20日(木)、茂原北陵高校柔道部、女子選手が本校柔道場を訪れました。平日放課後の練習試合は異例です。5人の選手たちのなかに、頼りなげな印象の女子が一人。白帯を締めまっさらな柔道着の背中には名前も入っていませんでした。入部初日にいきなり練習試合に参加することになったようです。

ウォーミングアップを済ませ、早速勝ち抜き方式の団体戦が始まりました。本校柔道部からは、精鋭5名が試合に臨みました。

先鋒の大西さんは、1年生ながらも52㎏級で千葉県準優勝の実力の持ち主です。対戦相手の先鋒に、幸先よく内股で一本勝ち。足技、投げ技、寝技を駆使して次々と相手選手4名を倒し、一挙に試合の流れをつかみました。

北陵高校は、新入生を大将に据える布陣を敷き、先鋒から副将の4人で勝負を決め、新入部員には回さないという作戦を立てていたようですが、大西さんの活躍で目論見はあえなく崩れました。

対戦校の大将は謎めいた雰囲気を漂わせマスクをしたまま畳に立ちました。大西さんは5人勝ち抜きを目指し、いざ勝負。味方からは「(対戦校大将は)デビュー戦だから優しくね」と声がかかりましたが、力強い組手と素早い足技に本校の選手たちは仰天。小内刈りから体勢を崩されそのまま押さえ込みに入り、「気付いたら負けていた」と大西さんに語らしめるほどのスピードで一本勝ちを収めました。この瞬間、本校柔道部員たちは、謎の白帯選手がただならぬ実力の持ち主であることを察知しました。

次鋒、2年の山田さんは、52㎏級千葉県優勝、関東3位の実力者ですが、隅落としであえなく一本。中堅の加藤さんは57㎏級で、48㎏級の謎の選手の2階級上です。体重差で不利を悟った謎の選手は、電光石火の早業で巴投げを繰り出して技ありを取り、そのまま腕ひしぎ十字固めで一本を獲得。ベンチに戻る加藤さんは「入った(技を掛けられた)瞬間が分からなかった」とチームメイトへ伝えます。見事な巴投げに、「ひょっとして角田さん?」との憶測が広がりました。

いよいよ3年生の登場です。副将の佐藤さんと大将を務める若林さんは、今夏のインターハイ出場選手です。競技引退後も朝のランニングから放課後まで、フルメニューの練習に参加し、鍛錬を続けています。

佐藤さんも57㎏級千葉県優勝者です。巴投げで空中に投げ出された身体を瞬時に反転させ一本を逃れたり寝技から抜け出したりする姿を見て、解説のウルフ アロン氏がその対応力の高さを絶賛。

ここで疲労の色が濃くなってきた謎の選手は、呼吸の妨げとなるマスクを外し、素顔をさらしました。やはり角田夏実さんでした。角田さんは、言わずと知れた、昨年のパリオリンピック48㎏級の金メダリストです。切れ味の鋭い巴投げが得意技。世界柔道選手権同階級においても3連覇(‘21~’23)を果たした、日本女子柔道界のホープです。

佐藤さんも善戦空しく、最後は巴投げに敗れました。

大将の若林さんも、48㎏級千葉県優勝者。21歳以下の国際大会での優勝経験もあります。全日本強化指定選手にも選抜された、将来を嘱望された選手です。

二人の実力者による一進一退の攻防は、鬼気迫る緊張感が漂い、ウルフ アロン氏に言わせれば「モニタリングで見るような闘いではない」と、試合のレベルの高さが強調されました。若林さんも、角田さんの数度にわたる巴投げを回避し、寝技を掛けられたまま立ち上がって技を封じるなど、実力の高さとパワーを示しました。若林さんの巴投げに、角田さんの身体が浮く場面では、双方のベンチから悲鳴にも似た歓声が上がりました。

激戦の末、最後は角田さんが伝家の宝刀を抜き、勝負が決まりました。かなり無理な態勢からの巴投げでしたが、パワーとスピードで押し切った凄技でした。

金メダリストに果敢に挑戦した本校の生徒たちは、本当に立派でした。一方、高校生とはいえ、県下屈指の強豪5人に勝ち抜く、角田さんのスタミナとパワーに脱帽しました。高校生を格下と見ずに、ひた向きに勝負に臨む姿に強さの秘訣がある、と確信する名勝負でした。

Christmas Cards ~1年生英会話~

冬休み前の授業最終週を迎えました。1年生の英会話の授業では、2週連続でクリスマスカードの作成に取り組みました。

ネイティブスピーカーの先生方は、生徒が興味や関心示すように授業のたびに異なったアクティビティを用意しています。生徒たちは、様々な場面設定のなかでふさわしいやり取りをしながら、会話表現を学んでいきます。

英語圏に暮らす人々の文化を知ることも、英語を学習する上では大切なことです。ニュージーランド出身のデーモン先生とスコットランド出身のジェームズ先生が、それぞれの国でクリスマスを含む年末年始をどの様に過ごしているのかを紹介してくれます。クリスマスカードには、日頃の親交やお世話になったことに対する感謝の気持ちが込められています。カードはとてもカラフルで、時には部屋の壁やツリーの周囲に飾られることもあるそうです。

生徒たちが作るのは、二つ折りのカードです。閉じられたカードを開くと、クリスマスにちなんだポップアップが立ち上がると同時に、気持ちを込めたメッセージが目に飛び込んできます。

先生たちは、作成手順を丁寧に説明しながら、立ち上がらないポップアップや扉絵と内側のメッセージが上下逆さまのものなど、「よくある失敗例」を見せて、注意を促します。

生徒たちが知恵を絞るのは、英語でのメッセージです。“メリークリスマス”のことばに添えて、家族や先生への感謝、友へのエールなどをしたため、先生方から英語表現が正しいか、チェックを受けます。

扉絵とポップアップのデザインがカードの仕上がりを決めます。扉絵には、ヒイラギやベルなどオーソドックスな図柄は用意されているのですが、オリジナルにこだわる生徒はタブレットを駆使して作画に取り組みます。ポップアップは無難なクリスマスツリーが目立ちますが、独自のデザインで勝負とばかりにハートや雪だるま、流れ星などにチャレンジする生徒もいます。

周囲の友達と相談したり互いの作品を見せ合ったり、賑やかに作業が進んでいきました。

特進修学旅行 ~最終日~

特進の修学旅行も、いよいよ最終日を迎えました。

4日間お世話になった深杭福容大飯店を後にし、淡水で最後の観光を楽しみました。午後には桃園空港より一路成田へ、帰国の途につきました。

生徒たちは、雨模様のなか8時半にホテルを出発し、淡水地区観光へと出かけました。淡水は、17世紀初頭のスペイン統治時代より、貿易の拠点として栄えてきた港町です。オランダ、清朝、日本など、様々な国の影響を受け、多様な文化が交錯する独特の街並みが築かれ、現在に至っています。生徒たちが到着する頃には薄曇りとなり、水辺の景色を楽しみました。あちらこちらに歴史の名残りを示す西洋式建築が点在し、紅毛城などの史跡を見学しながら、古い街並みを歩き回りました。

次に訪れた老街では、ショッピングを楽しみました。しっとりと濡れた石畳からは古き良き時代の風情を感じることができました。

お昼過ぎに桃園空港に到着すると、手荷物を預け搭乗手続きを済ませました。空港内で各自昼食をとりました。およそ4時間の空の旅を楽しみ、19:20成田空港着。全員無事の帰国となりました。

昨晩、特進ハウス長杉山先生より、「先ほど全員無事に成田空港に到着いたしました。保護者の皆様にはこの旅行に際して多大なご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。

生徒の皆さんは大変疲れていると思いますので、ゆっくり休ませてあげて下さい。

本当にありがとうございました」と、帰還の一報が届いていました。

特進修学旅行 ~台湾4日目~

修学旅行4日目は、※B&Sプログラムに参加し、現地の大学生と一緒に市内を散策しました。「地元の若者を案内役に市内を巡った」ということ以上に、同じ時間を共に過ごすことで、ことばや文化の違いを乗り越え、人と人が通じ合える体験を通して、生徒たちは多くのことを学んだようです。

※台北Brothers & Sisters Program:日本に興味を持つ台湾の大学生がガイド役を務め、台北市内で班別行動をする日本人の修学旅行生に同行するプログラム。少人数のグループに1人ずつ配置されます。

生徒たちは朝食を済ませると、台北101まで移動。担当の大学生を紹介されました。最初は少し緊張気味でしたが、すぐに打ち解け英語で打ち合わせを始める班もありました。9:30頃、大学生たちに連れられて、台北の地下鉄MRTで、それぞれの行き先へ向けて出発しました。ここから丸一日台北市内を自由に歩き回り、夕方5時過ぎに夕食を予定しているレストラン敍香園へと戻って来ます。

時間になると、各班の生徒たちが次々と帰ってきました。その表情から充実した1日を過ごした様子が伺えました。引率教員は一切同行しなかったので、どの様に過ごしたのか、感想を含めて聴いてみると、「昼食に連れて行ってもらったストランがとても美味しかった」「地元の安いスーパーへ連れて行ってくれて、お土産を安く買えた」「台湾のお勧めスナック菓子を教えてくれた」などと報告してくれました。地元の人の案内ですから、日本人だけではなかなか行かない、いろいろな場所を探訪できたことを喜んでいるようでしたが、なにより彼らとの交流が心に残ったようです。

いよいよお別れの時間、あちらこちらで親しくなった大学生との別れを惜しむ姿がありました。すっかり打ち解けた様子でギリギリまで談笑するグループもあれば、夕食後まで残って生徒達を見送ってくれた大学生もいました。また英語で何とか感謝の気持ちを伝えようと、”I’m glad!”などと言っている声も聞かれました。

この様子を見て、先生達からも「こういう姿を見ると、やはりこのプログラムはいいな、と思いますね」「帰りたくない!楽しかった!という生徒ばかりで、本当に連れてきて良かった」との感想が聞かれました。

台湾料理の老舗レストラン敍香園で、最後の晩餐となりました。たらふく食べて、台湾最後の夜を満喫しました。

特進修学旅行 ~台湾3日目~

特進修学旅行は3日目を迎えました。午前中は台北市内にある、忠烈祠と故宮博物院を見学しました。大国に翻弄された台湾の近現代史を学び、4000年間連綿と続く中華の美と技巧を目の当たりにしました。午後は台北市内を散策。夜には週末で賑わう夜市を訪れ“いまの台湾”を体感しました。

朝一番に訪れたのが、忠烈祠でした。本殿には、過去の戦争や内戦で命を落とした英霊が祀られています。軍人ばかりでなく、思想家や革命家などの文人も祀られていることも大切な点です。広場では毎正時に儀仗隊と呼ばれる衛兵によって交代式が行われています。一糸乱れず儀式を行う衛兵の姿に、集まった観衆から感嘆の声が上がっていました。本校の生徒たちもスマホをかざし、動画撮影に夢中になっていました。

次に故宮博物院を訪れました。こちらには宋・元・明・清といった、歴代王朝が所有した約69万点の至宝が受け継がれています。収蔵品の多さに加え、その歴史的価値や美術的な価値が高く評価されていることから、故宮博物院は、大英博物館やルーブル美術館に並び称される世界屈指の博物館の一つに数えられています。生徒達は、最初にガイドさんから数々の至宝について説明を受けました。後半は自由に館内を動き回りながら、熱心に展示物に見入っていました。有名な翠玉白菜が、“出張中”なのが残念でした。

お昼過ぎには、地上101階(地下5階)の超高層ビル、台北101に移動。豪奢な外観に驚きつつ屋内に入り、フードコートで自由に昼食を楽しみました。

夕方からは、士林夜市に出没。土曜の夜市は、時には歩けなくなるほどの人出で混み合っていました。およそ2時間半の滞在でしたが、生徒たちは完全に自由散策で、自力で現地の人とやり取りをしていました。屋台のゲームで景品をもらったり、巨大フライドチキンや胡椒餅、臭豆腐、トルネードポテトなどの台湾ならではの人気フードにかじりついたりしながら、夜の街の喧騒を楽しんでいる様子でした。

特進修学旅行 ~台湾2日目~

12月5日(金)、2日目を迎えた特進ハウス修学旅行は、桃園市内にある学校を訪問し同世代の生徒たちと交流を深めました。

宿泊先、深杭福容大飯店FULLON HOTELでの朝食はビュッフェスタイルで、生徒たちは朝から旺盛な食欲を見せていました。日本では見かけないタイプの肉まんが、生徒たちの注目を集め、あっという間に蒸籠から無くなって行きました。

お伺いした桃園至善高級中学校は、普通科に加え、幼児保育科や観光事業科など5つの科を設け、コース制を展開する本校と少し雰囲気が似ている学校でした。歓迎セレモニーでは、多くの生徒のみなさんから温かく迎えられました。交流会では、タピオカミルクの作成や独楽の色塗りと独楽回し、藍染め、木工細工に水晶の花作り、仮面のデコレーションなど、クラスごとに異なったアクティビティが用意されていました。バスケットボールやバレーボールなどのリクリエーションも至善高校の生徒さんたちと一緒に楽しみました。

生徒同士の交流の場面では、英語でやり取りをするグループもいれば、スマホの翻訳機能を駆使してコミュニケーションを試みる生徒たちもいました。

最後は、双方の代表生徒が互いに挨拶を交わした後、本校生徒が木更津総合と木更津市を紹介するプレゼンを行いました。この生徒たちは挨拶もプレゼンも中国語(台湾語)で披露し、喝采を浴びました。事前に取り組んだ猛練習の甲斐がありました。

午後は、九份を散策しました。あいにくの雨でしたが、千と千尋の雰囲気を感じさせる提灯を眺めながら展望台へと続く階段を上り、雨に煙る眺望を堪能すると、パイナップルケーキやお茶などのお土産探しを楽しみました。

十份では灯篭上げを体験しました。雨が降り続くなか4人一組でそれぞれの夢や願いを筆でしたためると、絶妙のタイミングで雨が止み、みんなの思いを託した灯篭は夕闇迫る空へと飛んでいきました。

夕食は飲茶で、本場の小籠包や焼売に舌鼓を打ちました。

特進修学旅行~台湾1日目~

本校特進ハウス2年生は、12月4日(木)より12月8日(月)まで4泊5日の日程で、台湾へ修学旅行に出かけています。

現地から旅行の様子が伝えられています。数回に分けてお知らせいたします。

生徒は3クラス97名、引率教員は学校長を含めて6名、総勢103名での修学旅行です。

一行は4日(木)10:25に羽田を発ち、13:25台北市松山空港に無事到着。空港からはバスに乗り、異国情緒あふれる景色を車窓から楽しみながら、台北市内を巡りました。車道を行きかう多くのバイクや日本では見られない街並みに中華っぽい雰囲気を感じていると、意外にもファミマや吉野家など日本でお馴染みの店舗をたくさん見かけ、生徒たちは少し驚いていました。

中正紀念堂は蒋介石の堂々とした大きな像が鎮座していました。生徒たちは壮麗な建物がそびえる広大な敷地内で売店で飲み物を買ったり散策したりして楽しみました。

龍山寺は創建約270年の台北市で最も歴史のあるお寺です。‟台湾最強のパワースポット“と呼ばれるだけあり、多くの参拝者で賑わっていました。独特な抑揚のあるお経が唱えられるなか、生徒たちは神妙な面持ちで、学問の神様や健康の神様にお詣りしていました。

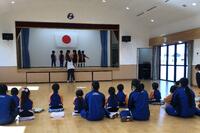

保育実習 ~保育・幼児教育コース~

本校の保育・幼児教育コース生徒の2年生と3年生が清和大学附属幼稚園にて保育実習を行いました。

2年生は子ども文化の授業で作成した紙芝居の実演実習を行ってきました。声の大きさや物語を進めるスピードなどを工夫して発表を行うことができました。読んでいる最中や読み終わった後の園児の反応から多くのことを学び取ることができました。

3年生は高校最後の保育実習で、今までの保育実習の反省を生かした実習内容になりました。特にエプロンシアターや手袋シアターの実演では6月の実習での反省を生かし、よりよい形で園児たちの前で披露することができました。子どもたちが一緒に歌って盛り上げてくれたことがとても嬉しかったようです。

お遊戯会を間近に控えており、お遊戯の練習をする様子も見学することができました。担当した教室の子どもたちの一生懸命な姿に感動する生徒も多くいました。金田幼稚園では体育教室のお手伝いをさせていただき、先生の声かけや安全な運動への取り組ませ方を学ぶことができました。

どの日程も天気に恵まれ、充実した実習を行うことができました。

各幼稚園の先生方、お忙しい中での保育実習の受け入れ、ありがとうございました。

以下の日程・幼稚園で実習を実施しました。

11月11日(火)2年生 八重原幼稚園

11月20日(木)3年生 八重原幼稚園

11月26日(水)2年生 金田幼稚園

11月28日(金)3年生 金田幼稚園

全校集会

12月を迎え、本日1校時全校集会が至真殿にて催されました。

学校長は、「今日は、2025年最後の全体朝礼になります。あと1ヶ月で終わるこの1年を振り返ると、様々なことにチャレンジするなどして決して漫然と過ごしてきたわけではないのですが、それでも「あっ」という間の1年でした」と講話を始めました。

「私は元日生まれで、新年を迎えると50歳になります。50歳の私とみなさんとでは、時間の経ち方をどう感じるのかには、当然違いがあります。しかし、高校生のみなさんが、一昨年よりも昨年、昨年よりも今年は、「1年が過ぎるのが早い」と感じるのであれば、ひょっとしたら、もったいない時間の過ごし方をしていないでしょうか?」と、生徒たちに問いかけました。

「年を取ると時間の経過を早く感じると言われていますが、それにはいくつかの理由があります。新しく経験することが多ければ多いほど、時間の経過が遅く感じられる、と言われています。中学生の頃や小学生の頃、さらに幼い頃のことを振り返れば、「なにかを初めて食べた」「初めてどこそこを訪れた」という真新しい体験が数多くあったことを思い出すはずです。それらの体験は、新鮮な感動となって心に刻まれます。

また、未来に予定されている出来事を楽しみにする気持ちも、若いほど強くなります。待ち遠しく思う気持ちが強ければ、その出来事に高い関心を抱く様になり、その分だけ待つ時間を長く感じます。

一方で、年齢を重ねれば重ねるほど、同じような経験を繰り返し、新鮮な感動は減っていき、未来を楽しみにする気持ちも薄れてしまいます。さらに、大人になれば、自分がしたことに責任が生じ、失敗を恐れるようになります。未体験のことに挑む冒険心は失せていきます」と説明した上で、最後に「大人になると、時間の経過を短く感じてしまうことは、どうやら避けられないことのようですが、高校生の君たちは、多少の失敗をしても、やり直すことができます。旺盛なチャレンジ精神を失わず、自ら求めて真新しい体験をして欲しいです。そして自分の未来に関心を持って過ごして欲しいです。楽しみにする気持ちが強ければ、未来に備え「何をすべきか」を考え、いまを充実させることができます。来年があっという間の一年とならないよう、今年をしっかり振り返りましょう」と生徒たちに訴えました。